平面光極分析儀憑借其特殊的二維成像能力,已在多個環境科研領域得到廣泛應用。以下通過具體場景和案例,展示其在環境監測、污染分析和生態研究中的實際價值。

沉積物-水界面微環境研究

在湖泊、河流等自然水體中,沉積物-水界面是物質循環與能量流動的關鍵區域,也是污染物遷移轉化的重要微界面。傳統單點監測難以捕捉界面附近復雜的時空變化,而平面光極技術以非侵入方式實現了對界面處溶解氧(DO)、pH、二氧化碳(CO?)等關鍵參數的時空動態耦合監測。研究人員利用該技術獲取了沉積物-水界面DO與pH的二維分布圖譜及隨時間演變的數據。例如,在藍藻水華分解過程的監測中,平面光極圖像清晰顯示:白天藻類光合作用使界面附近DO濃度上升、pH值升高,而夜間呼吸作用主導下DO下降、pH回落。這種高分辨率的時空數據刻畫了藻華分解階段生物地球化學過程的動態特征,為解析物質循環機制、預測生態系統響應提供了關鍵依據。又如,有研究將平面光極與薄膜擴散梯度技術(DGT)結合,在沉積物中同步測定溶解氧和痕量金屬的分布,發現富含有機質的微聚集體會迅速消耗周圍氧氣,形成局部缺氧微域,并伴隨鐵、錳等金屬的強烈釋放。這些案例表明,平面光極分析儀能夠揭示沉積物-水界面微環境的異質性,為理解污染物在界面的遷移轉化和生源要素循環提供了直觀證據。

土壤生態與根際過程研究

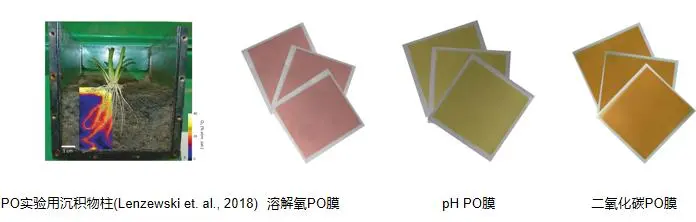

土壤生態系統中,pH、溶解氧等微環境參數深刻影響著土壤的理化性質和生態功能。然而土壤內部高度異質,傳統采樣方法難以全面反映根際等微域的動態。平面光極技術通過將傳感膜布設到土壤表層或植物根際區域,能夠實時捕捉土壤中DO、pH等參數的空間異質性分布,精準解析土壤微環境結構。例如,在重金屬超富集植物李氏禾的根際研究中,平面光極清晰呈現了Cr脅迫條件下根際氧氣濃度的動態變化規律,以及這種氧化還原環境變化對重金屬遷移的驅動效應。通過量化根際微環境參數,研究人員揭示了植物-微生物-土壤相互作用機制,并為優化植物修復技術(如調控根際氧化環境以強化重金屬固定)提供了定量化、可視化的數據支撐。此外,平面光極還被用于研究土壤動物活動對微環境的影響。有研究將平面光極用于牧場土壤,發現蜣螂( dung beetle)活動會在土壤中形成復雜的局部氧化和pH微域,顯著改變土壤的通氣和養分分布。這些應用表明,平面光極分析儀為土壤微生態研究提供了強有力的工具,使科研人員能夠直觀觀察土壤中“熱點"區域(如根際、動物洞穴周圍)的化學過程,深化對土壤生物地球化學循環的理解。

在水環境監測中,平面光極分析儀可用于實時、全域地監測水體中的關鍵水質參數。通過在水體中布設平面光極傳感膜并結合成像系統,可同步獲取整個監測斷面或區域的溶解氧、pH等參數的空間分布圖像和動態變化趨勢。這為評估水體健康狀況、預警污染事件提供了底層數據網絡。例如,在河流或湖泊中安裝平面光極傳感器網絡,可連續監測溶解氧的分布,一旦出現局部缺氧區(如排污口下游),系統能夠及時發現并定位,從而發出水質惡化預警。實際應用中,平面光極技術常與生物監測(如指示物種的生理響應)和化學分析(如污染物成分檢測)相結合,整合多維度數據以提高監測的全面性。例如,某研究將平面光極用于富營養化湖泊的監測,通過DO和pH的二維成像識別出了潛在的富營養化高風險區域,并結合藻類監測數據制定了針對性的治理方案。又如,在人工濕地等生態修復工程中,平面光極可用于指導運行參數的優化調整:通過監測濕地床層中溶解氧的分布,確定有效的曝氣或植物配置方案,以提升污染物去除效率。總體而言,平面光極分析儀為水環境管理提供了實時、可視化的監測手段,有助于構建更加智能的水質預警和生態管理體系。

在實驗室受控條件下,平面光極分析儀同樣大顯身手,成為模擬復雜環境過程、研究作用機理的關鍵工具。科研人員可以構建微宇宙實驗體系(如小型沉積物柱、土壤微生態系統),通過精確控制光照、溫度、濕度等環境因子,結合平面光極的實時追蹤,解析環境因子對生態系統過程的驅動-響應機制。例如,在模擬氣候變化的實驗中,研究者利用平面光極觀察不同升溫幅度和光照強度下,水體-沉積物系統中溶解氧波動和酸堿平衡的變化。結果表明,隨著溫度升高和光照增強,沉積物-水界面的氧消耗速率和pH日波動幅度顯著增加,揭示了氣候變暖可能加劇水體缺氧和酸化的機制。這些量化的動態響應數據為推導自然生態系統的環境適應規律提供了可控條件下的機制驗證依據。此外,平面光極還被用于研究污染物在環境介質中的遷移轉化機理。例如,有實驗將平面光極與DGT聯用,研究重金屬在沉積物中的擴散動力學,發現局部缺氧區域的形成會顯著加速鐵錳氧化物結合態重金屬的釋放。通過這類實驗室模擬,平面光極分析儀幫助科研人員直觀觀察微觀尺度的過程,為建立更準確的環境模型和預測提供了依據。